|

|

|

| 基礎立上がり、下端の鉄筋がない。一番上と 下はいわゆる「主筋」と呼び、強度上重要。 |

基礎立ち上がり部、配管スリーブの4ヶ集中。 コンクリートが鉄筋にまわらず強度不足になる。 |

鉄筋下は6CMのコンクリート厚が最低必要 (写真は2CM) |

|

|

|

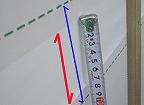

| 基礎の主筋のジョイント重ね長さが600mm必 要な所、200mmしかない。この部分で強度が 弱くなる。 |

基礎の鉄筋、印の部分が離れて固定されてい ない。基準法違反で、耐力不足の原因です。 |

入り口をつくるために基礎の主筋を切断してい る(矢印間)がその補強が全くない。基礎の強度 低下は確実。 |

|

|

|

| コンクリートが行き渡らずに空洞が出来るジャ ンカと言う現象。写真は鉄筋が見えて空洞も大 きく瑕疵である。 |

基礎のクラック。写真は収縮クラックではなく 地盤沈下によるもので幅が太い。 |

柱下の基礎の寸法不足。写真赤線まで当然必 要である。 |

|

|

|

| コールドジョイントというコンクリートの不良継ぎ 目です。先に打設したコンクリートが乾燥し、後 打設のコンクリートと一体化していません。 |

構造上重要な基礎に無造作に開けられた穴。 基礎の耐力が激減します。 給湯配管には保温材が巻かれていません。 |

ベタ基礎立ち上がり下部全般に発生している ジャンカ(空隙)。打ち継ぎ部の一体化ができて いない現象である。 |

|

|

|

| 土台のジョイント付近にアンカーボルトが無い。 ジョイント押さえ側土台に浮き上がり防止でア ンカーボルトは必要です。 |

ナット下に座金が付いていない。大きな力がか かれば木にめり込んでしまう。 建築基準法施行令47条2に違反となります。 |

屋根裏部分、束の端部、引き抜けないためにか すがい打ちが無い。(両面2ヶ必要) |

|

|

|

| 1階床組、鋼製束のビス打ち忘れ。固定が悪い と大地震時に抜け落ち、床が破損する可能性 があります。 |

筋交い未固定。筋交いは柱、梁に金物で緊結 しなければなりません。 |

筋交いの端につける固定のための重要な金物 、赤丸の部分は、本来柱側に付くが、向きを反対 に付けられ未固定である。 |

|

|

|

| 2×4の石膏ボードの釘ピッチ 規定@100mm 写真は@150mm耐震性が劣る |

2×4耐力壁。石膏ボードの上下端、ビス打ちが 無い。規定は@100mmでビス打ち。 |

2×4構造用合板の釘の貫通。釘打ち機の空 気圧が高く9mmの合板を打ち抜いた。これで は全く強度がない。 |

|

|

|

| 在来工法2階床合板の釘ピッチが広い。火打ち 梁を省略する場合水平剛性確保に必要な釘ピ ッチは@150mm。(写真200mm) |

壁下地の石膏ボードのビス打ち忘れ。良くある 事例です。耐力壁以外は大きな問題ではない が程度によっては仕上への影響がある。 |

完成現場の検査で床下からユニットバス部を見 ると石膏ボードの下部が釘止めされていない事 を発見。2×4の耐力壁部分なのでNG |

|

|

|

| 木造の1階床組、角に土台火打ち(斜め材)が 付いてない。これが不要な施工方法でもなく角 の剛性が出ない。 |

間柱が短く梁まで届いていない。これでは間柱 の意味がない。(写真は小屋部分で写真上は 外壁裏側になる) |

梁が短くつながっていない(写真赤丸部)。 地震時にはここが確実に破損します。 危険度最大級の事例といえます。 |

|

|

|

| 梁がなく固定ができていない。柱端部は緊結しな ければならない。 |

筋交いに配管を通す穴を開けた。耐力上重要 な部材で当然NG。地震時に折れてしまい役に 立たない。 |

木造住宅の屋根裏、赤で記した「振れ止め」の 未施工。基準法にも必須になっているが、取り 付け忘れが非常に多い。 |

|

|

|

| 柱にエアコンの配管が通っている。穴が大きく 当然、柱は弱くなります。 |

梁の下部を切断し排水管が通っている。梁は構 造材であり当然強度低下を招く。 |

基礎をあとから穴をあけた際に鉄筋を切った。 赤丸内の茶色の丸3つが鉄筋切断面。 主要な鉄筋も切れており強度低下は免れない。 |

|

|

|

| 基礎が大きく壊されている。鉄筋、アンカーボル トも切断され強度は期待できない。水道業者の 故意によるもの |

2階トイレの排水管を優先し、梁が切断されて いる。床が弱くなる |

2×4の2階床根太の電気配線穴の集中。 この部分は見ての通り弱くなる。公庫基準では この写真の3倍以上離してあけないとダメ。 |

|

|

|

| 1階床下点検口まわりの断熱材未施工。意外 に多い例です。板が見える=断熱材が無い。 |

断熱材の隙間。ビニールシートを伸ばしている だけで赤丸部は断熱材が無い。 |

天井断熱材のめくれ。 雑な施工で赤丸印以外にも隙間が目立つ。 |

|

|

|

| 防火構造とするべき外壁の内側に、必要な石 膏ボードの施工がない。(断熱材もない) |

外張り断熱でバルコニー部分の梁部、断熱材 施工忘れ。外周部は全て覆う必要がある。 |

壁の断熱材、右と左で種類(密度)が違う。 左が図面どうりの16kg/m3、右が10kg/m3、 左の方が性能が良く図面通りのものです。 |

|

|

|

| 外壁防水紙の重ね不足。青印の10CM重ねが 必要な所、赤印の7.5CMしか重ねがない。 |

防水シートの切れ。上の木をカットした際に一 緒に切れてしまった。これでは防水の役割を果 たしません。 |

シーリングの目地幅がない。通常は1CM程度 必要であり、これでは目地の防水処理がきちん とできない。 |

|

|

|

| 外壁シーリング施工忘れ。 雨漏りの原因になる。 |

シーリング施工の無い出窓。忘れたのではなく 当初から予定されていなかった。 |

サッシまわりシーリングの穴。穴があれば防水 の役割を果たしません。 |